「ゲージ」をとるって?についてのまとめ

編み物をやってみると、どんな作品の本や編み図をみても出てくる「ゲージ」。

初心者さんの中には

「よくわからない」「めんどくさい」「早く完成させたいから、ゲージを編まなくてもいいや」なんて方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は編み物教室でもご質問の多い、「ゲージ」についてをまとめてみました。

「ゲージ」について

編み物の「本」のとおりに、作品を編む場合を例にお話しています。

●ゲージとは

●なぜゲージが必要なの?

●ゲージの編み方

●スチームアイロンをかける

●定規やメジャーをあてて、10㎝平方の中の目数と段数を数える

●ゲージをとってから作品を編むメリット

●ゲージとは

・10㎝×10㎝の正方形の中に、「横に何目」「縦に何段」入っているかを数え、サイズを確認することです。

・本には、必ず「ゲージ」が表記されています。

・ゲージを編んで、目数と段数を数えることを「ゲージ」をとるといいます。

・特別表記のない場合は、ゲージといえば10㎝×10㎝各の目数と段数のことをいいます。

●なぜゲージが必要なの?

ゲージは作品を希望のサイズに編むためのものです。

・編み物は「糸の種類」「編み針の号数」「手加減」の組み合わせで、編みあがりのサイズが変わってきます。

そのため、「この糸で」「この号数で」「自分の手加減で編むと」どんな大きさに編めるのかを、試してみる必要にがあるのです。

同じ編み図で同じ目数で編んでも

毛糸の太さ(種類)が違うと、出来上がりサイズが違います。

編み針の太さ(号数)によって、出来上がりサイズが違います。

人の手かげんによって、出来上がりサイズが違います。

「本の表示と自分のゲージが違う」時にはどうするの?

・ゲージが違うと「本と同じ出来上がりサイズ」に編むことができません。

・サイズが重要な作品を編む場合には必ず「ゲージ」を合わせることが重要です。

例えば「ポケットテッシュケース」を編む場合、「ポケットテッシュの本体サイズ」に合うように編まないと、大きすぎるとぶかぶかだし、小さすぎると入らない。ということになります。

「マフラー」「スヌード」「ショール」などサイズが重要でない作品を編む場合には、「ゲージ」を省略することもあります。

●ゲージの編み方

・実際に「ゲージを編む」のは、15㎝×15㎝の正方形です。

編み物の特性で、編み始めが作り目で不安定だったり、両サイドも編み目が整ってなかったりします。

そこで、安定した編み地(編地の真ん中あたり)で「目数と段数」を数えるために15㎝×15㎝の正方形を編む必要があります。

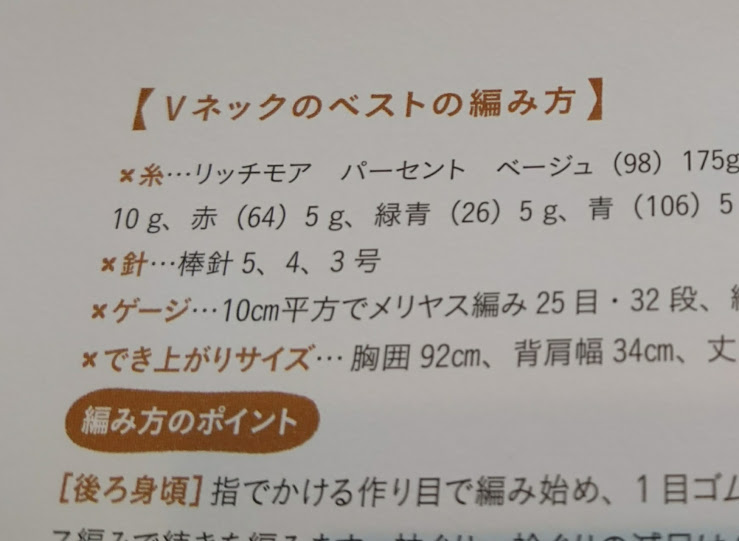

①作り目の目数を決め方

・編みたい作品の「ゲージ」の目数の1.5倍~2倍の作り目で編み始めます。

ここでは、ゲージ10㎝平方でメリヤス編み25目・32段とありますので

作り目の計算は

25目×1.5=37.5となるので

四捨五入して38目の作り目でゲージを編むと15㎝平方のゲージが編めるという目安になります。

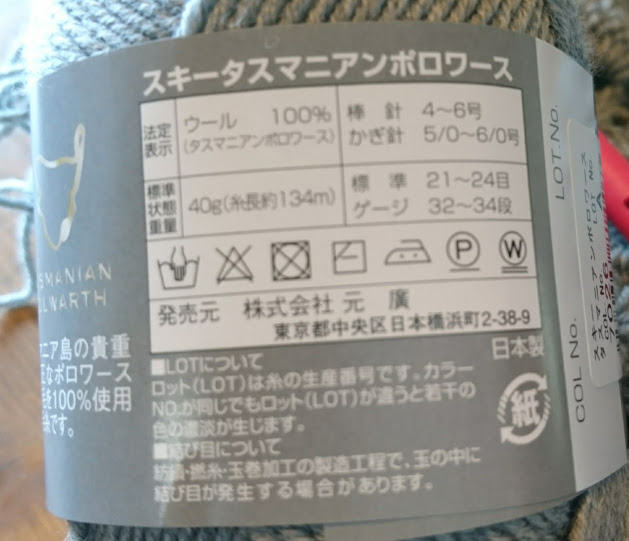

・本と違う毛糸で編む場合は、毛糸のラベル表示の「ゲージ」を参考に作り目を計算します。

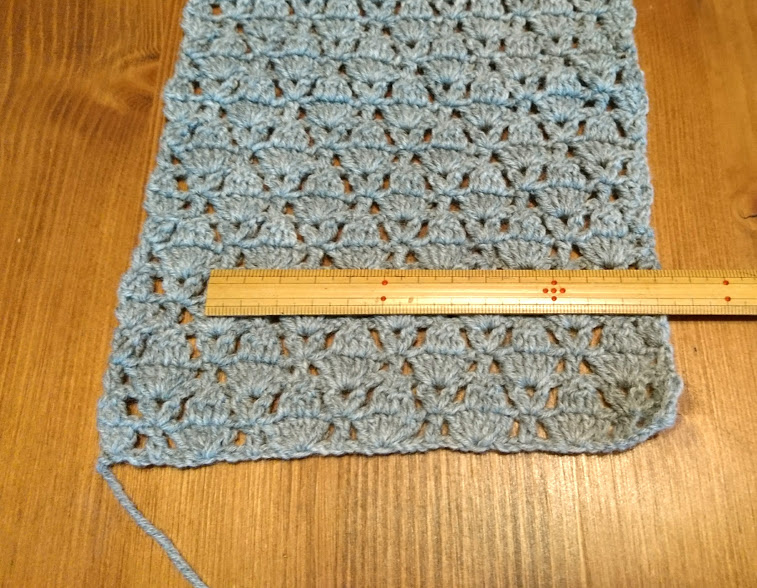

・「編みたい作品が模様編み」の場合は「ゲージも同じ模様編み」で編みます。

メリヤス編みの作品はメリヤス編みでゲージを編みます。

模様編みの作品は模様編みでゲージでゲージをあみます。

両方ある場合は、両方それぞれ編むこともあります。

・縁編みなどのゲージをとる場合は、作品の形に合わせてゲージの形を変えることもあります。

縁編みは横長で使うので、横長にゲージも編みます。

②編み終わったら・・・

・棒針編みの場合、伏せ止はせずに、編み目を休めておきます。

作品に合わせたり、やりやすいやり方選びましょう。

例1)編み終わりの糸を、20㎝ぐらいに切り、その糸をとし針にとおして、棒針にかかっている目に通す

例2)編み終わりの糸を、10㎝ぐらいに切りそのままにして、別の糸(30㎝くらい)を棒針にかかっている目に通して結ぶ

例3)棒針にかかったまま、(別の棒針に移して)作品が完成するまで置いておく

・かぎ針編みの場合は、編み終わりで、糸を10㎝くらい残して切って終わらせます。

●スチームアイロンをかける

・手編みの作品は、スチームアイロンをかけて仕上げます。

そこで、「ゲージ」にもスチームアイロンかけて仕上がりと同じ状態にします。

参考スチームアイロンのかけかた

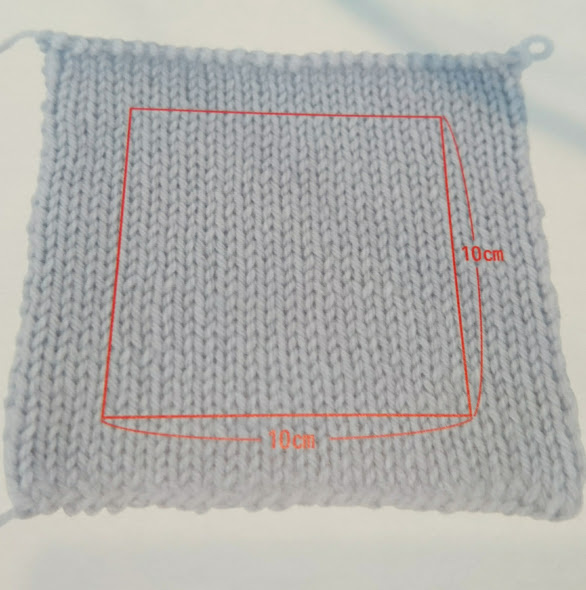

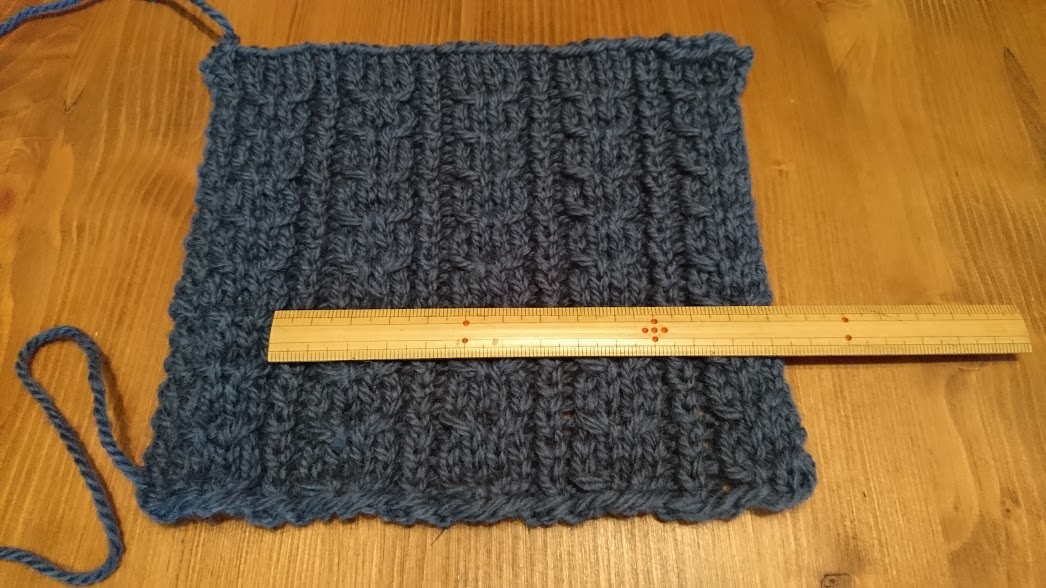

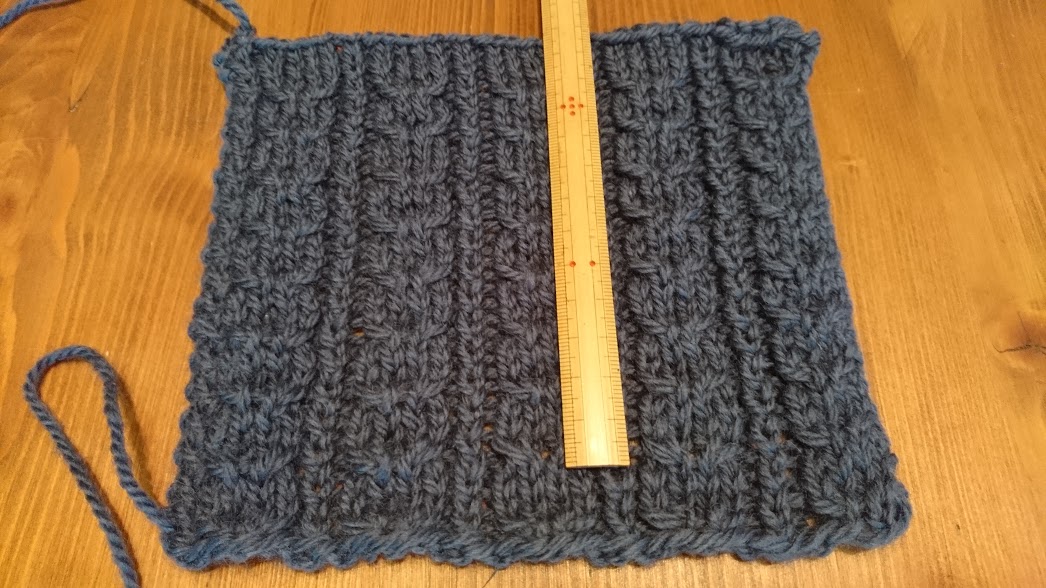

●定規やメジャーをあてて、10㎝平方の中の目数と段数を数える

・目数を数えます。

横に定規をあて、10㎝で「何目」あるか数えます。(模様編みの場合は、模様の数を数えることもあります。)

・段数を数えます。

縦に定規をあて、10㎝で「何段」あるかを数えます。(模様の数を数えることもあります。)

「ゲージ」の目数と段数はサイズ調整に大切なデータとなりますので、忘れないように、分かりやすいところにメモしておきます。

※本や編み図のゲージが表記されている横に、自分のゲージを書いておくと分かりやすいです。

・かぎ針編みも同じです。

●ゲージとを合わせるとは?

・本と同じゲージなら、そのまま編み図とおりに編んでも大丈夫です。

自分のゲージのほうが数字が多い場合の調整の仕方

本のゲージが「25目・32段」なのに対し

自分のゲージが「28目・35段」(数字が大きい)の時には、

1目(編み目)が本よりも「小さく」編めているということです。

そこで

1目を少し大きくするために「針の号数を1~2号」太くして、もう1度編んでみましょう。

※「編みなおしたゲージ」が本と同じくらいなら、編みなおした号数で編むと、編み図どおりで本の通りのサイズになることになります。

自分のゲージのほうが数が少ない場合の調整の仕方

本のゲージが「25目・32段」なのに対し

自分のゲージが「23目・30段」(数字が小さい)の時には、

1目(編み目)が本よりも「大きく」編めています。

1目を少し小さくするために「針の号数を1~2号」細くして、もう1度編んでみましょう。

※「編みなおしたゲージ」が本と同じくらいなら、編みなおした号数で編むと、編み図どおりで本の通りのサイズになることになります。

●本と同じ毛糸で編んだらゲージの必要はない?

「本の指定糸で編むから、同じサイズに編めるだろう・・・」

「何度も違う号数でゲージを取り直すのは、めんどくさい」

「はやく作品を編み始めて完成させたい。」

そんな気持ちはよ~く分かります。

私にも苦い経験があります。

「帽子」を編んだ時のことです。ゲージをとらなくても大丈夫だろう・・・ということで、「ゲージの確認」をせずに、本のとおりにいきなり編んでしまったら、

帽子が大きくなりすぎてしまいました。

編んでいる途中は、なかなかサイズの確認をするために、途中で編地を広げたりしないものです。

完成してから、大きすぎることに気が付くのです・・・

編み物教室の生徒さんの参考例

「本と同じ毛糸」で

「同じ号数の編み針」で、

「本と同じように」編んでも、

人によってサイズが変わってくるのが編み物の特徴です。

ひとりひとり違います。

編み物をはじめたばかりの方は、編み目が不揃いになることがあります。

ゲージよりも極端に大きくなったり、小さくなったりする場合には、ゲージと同じになるように、編み方を練習してみることも必要かもしれません。

・ゲージは、その作品が一番きれいに見えるようにしています。

・毛糸のラベルにあるゲージは「標準ゲージ」です。

きつすぎることも、ゆるすぎることもない、適度な柔らかさで、キレイに見える目安です。

その毛糸を「手を慣らす」という役割もあるので、作品を編み始める前には、一度「ゲージ」をとると

キレイな作品を編むことができるます。毛糸の特徴をつかむこともできます。

●ゲージをとって作品を編むメリット

・ゲージをとると、本と同じサイズに仕上げることができます。

編んでみて、「帽子が大きすぎてぶかぶか・・・小さすぎては入らない」という事態を未然に防ぐことができます。

・ゲージが合っていると、作品の良さ(柔らかさ・編み目の模様)などを生かすことができます。

手がきついと、固くなったり・・・手が緩すぎると・・・キレイな模様が出なかったりもします。

・編んでいる途中で、手加減の確認ができます。

いつでも「ゲージと同じ手加減」で編めているかを、確認できるように、そばに「ゲージ」を置いておきます。

手編みの特徴として、手加減が作品の仕上がりに大きく左右することがあります。

作品を編んでいると、

編みはじめは、「緊張して手がきつかったけど」

慣れてくると「だんだん気が緩んで、手加減も緩んできてしまう」。

逆に、

はじめは、慣れない編み方で「ゆっくり編んでいて、緩かった手加減が」

「慣れてくるとだんだんきつくなる」ということが、編み物ではよ~くあります。

手編みの場合

手加減は、季節・天気・湿度・編む場所・タイムリミット(製作期間)・体調・気分

によって、「大きく左右」されます。

そこで、

編み始めと同じ手加減で、編めているかどうかを、時々編んだ「ゲージ」に合わせてみながら、確認することも作品をきれいに仕上げるための、大事な作業なのです。

※編んだ「ゲージ」は作品の完成までほどきません。

以上、ゲージについて私なりに、まとめてみました。

編み物をはじめたばかりの方は、

ゲージをあまり気にしなくても大丈夫そうな作品から、編み物を楽しまれてみることをオススメします。

(例えば、マフラー・スヌード・バックなど)

本や編み図を参考に編む場合には、

できれば「本と同じ毛糸」、もしくは似たような太さの毛糸を選んで編んでみると、極端にゲージが違うことを防げると思もいます。

編んでみたい作品や、編み物の経験に合わせて、編み物を楽しんでみてください。

ゲージをとってサイズを大きくした場合、身頃袖ぐりと袖側のカーブの段数げーじを割り出してくれる、編み物計算機はないのしょうか?

丸襟ぐりのカーブ、v襟の編み段数ゲージ等をサイズに合わせて計算してくれる、編み物ゲージ計算機がすごく欲しいです。

随分前に、編み物の先生が財布位の大きさの、段数ゲージ割り出し計算機を持っていましたが、捜しても見つかりません。

いつも先生に割りだして頂き、その通り編んでいましたが自分でも好きなようにゲージを作って編んでみたいです。私は体系的にあちこち変えないと体型に合うものができないので、本通りには作れないのです。

その計算機を使わなくても、どうしたらカーブなどの段数ゲージを割り出すのか?本当に謎で知りたいです。

今は仕方ないので、別紙で実物サイズの型紙を作ってから、目数ゲージを合わせて作りますが、袖ぐりカーブと袖山カーブは中々合わず苦労してます。

光浦 八重子さま

大変お返事が遅くなり申し訳ありません。(一年以上も経っていますね)

自分サイズに作品を編む場合は、棒針又はかぎ針の大きさを大きくして

編み図の通りに編む方法もありますが

それではうまくいかない場合には、確かに、袖ぐりや袖山など割り出しの必要がありますね。

計算機やアプリもあるそうですが、私は使ったことがありません。

「日本手芸普及協会」の「講師科」では、自分サイズに編む「製図」を学びますので

ご自身でカーブなどの割り出しができるようになります。

その他では

「編み物のかんたんな サイズ調整と 製図と割り出しの基礎」

という本がお役に立つのではないかと思います。

私のオンラインZoom個人レッスンでは、

自分サイズにゼロから製図をされている方もいらっりゃします。(参考までに)

https://amimonojourny.stores.jp/?category_id=6003c839f0b10852a43100c9

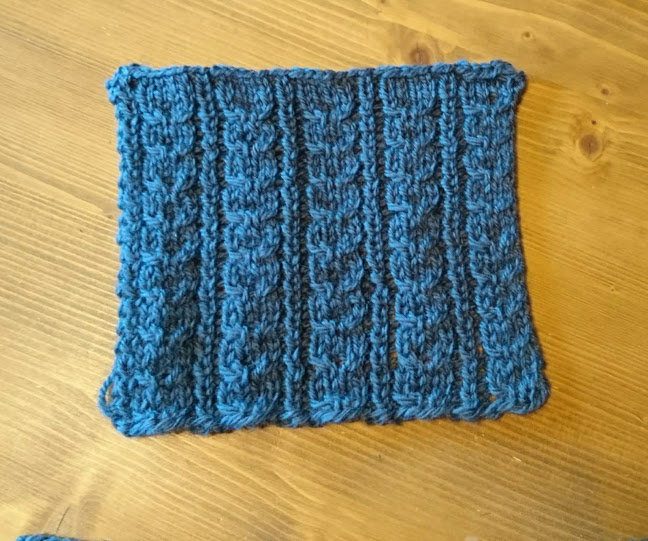

縄編みなど横幅がクシュっと縮む模様のゲージはどうすれば良いでしょうか?

アイロンをかける時には引っ張りめにするのかクシュっとしたままなのでしょうか

よろしくお願いします

森崎まこと さま

ご質問ありがとうございます。

たしかに、縄編みなどでは横幅がクシュとなりますね。

ゲージをとるには、アイロンがけの時に「好みの感じ」(ひっぱりかげん)

になるように、ピンを打ってからスチームアイロンをかけます。

何センチ引っ張るとか、きまりはないので、

ご自身がどう見せたいか!の好みになります。

本や編み図を見て編んでいて、ゲージが表示されている場合には

それに合わせて引っ張ってみます。

あまりににも、ひっぱられ過ぎる時や

すでに、大きい時は、編み針の号数を変えてみます。

そんな感じで、編み物は以外とざっくりなところもあるので

逆に難しく感じたりすることもありますよね。

お応えになってましたでしょうか?